その原理のもっとも簡単な解説はこちらをご覧ください。、

→「スターリングエンジンて何?」

スターリングエンジンはその後、化石燃料を使う内燃機関の台頭によって、実用エンジンとしては使われなくなりましたが、その後、高熱効率、多種 熱源が可、きわめて静粛という特長が見 直され、研究・開発がなされることになりました。現在は、特長を生かした特殊な用途のみに利用さ れています。

R.Stirling

スターリングテクノラリーについて

| スターリングテクノラリーは当会が主催して毎年行っている全国競技会です。内容は

自作スターリングエンジンによる模型自動車の競技会であ

り、参加者が自作したスターリングエンジンを動力とする自作模型自動車を競わせるものです。人が載って走行する種目も設けられていま

す。さらに、スターリングエンジンをモーターで回すと冷凍機となるので、温度低下を競う種目もあります。なお各種目の入賞作品について、

スターリングテクノラリー公式ページの「公式結果」に写真を掲載してありますので、 ご覧下さい。 → スターリングテクノラリー公式ページ |

| スターリングエンジンとは | |

| 1816年に

スコットランドのRobert

Stirlingは、当時工場でのボイラーの爆発事故を頻発させていたワットの蒸気機関に代わる、ボイラーを使わない安全

な熱機関としてスターリングエンジンを考案しました。 その原理のもっとも簡単な解説はこちらをご覧ください。、 →「スターリングエンジンて何?」 スターリングエンジンはその後、化石燃料を使う内燃機関の台頭によって、実用エンジンとしては使われなくなりましたが、その後、高熱効率、多種 熱源が可、きわめて静粛という特長が見 直され、研究・開発がなされることになりました。現在は、特長を生かした特殊な用途のみに利用さ れています。 |

R.Stirling |

|

|

|

|

| 乗用車の試作 | 船舶用発電+給湯 | 日本の潜水艦そうりゅう | 太陽光集光発電 |

| スターリング エンジンの魅力 |

地球環境・エネルギー問題への解決策 地球環境・エネルギー問題への解決策温度差さえあれば、それを熱源として動かすことが出来るので、燃料としては何でもOKであり、エネルギー密度が比較的小さい木材などの燃焼利用 に適しています。また、燃料でなく、集光太陽光を熱源とすることも、あるいは、発電所や工場などから大量に捨てられている排熱、温排水なども熱源 にすることができます。 このようにスターリングエンジンは再生可能エネルギーの利用や、未利用エネルギーの使用による省エネルギーに役立てるこ とができます。人類が化石燃料を卒業した後には、最有力になるべき熱機関であるとも言えます。 |

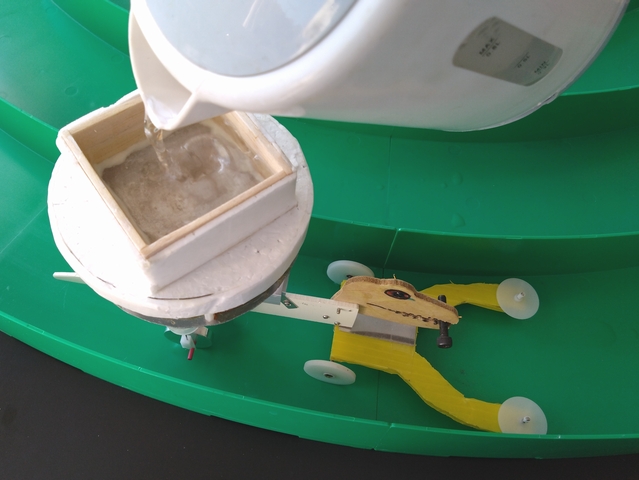

自作できるエンジン 自作できるエンジン自らの手で製作したエンジンが回り出す時の感動は得難いものです。かつては模型蒸気機関がその定番でしたが、模型蒸気機関にはどうしても水蒸気 ボイラーが必要です。模型スターリングならば、何でも熱源さえあれば動かせます。ライターでもアルコールランプでもローソク でも割り箸燃焼でも、図のように安全なお湯を熱源として模型自動車を走らせることもできます。エンジンサイズについても、指先に乗るサイズから人 間を運べるサイズまで自作されスターリングテクノラリーに出場しています。 |

|

壁

の存在 壁

の存在エンジンの壁越しに熱を伝達するための構造、中身の気体を冷却する時に回収した熱を加熱の時に再利用する効率と流動抵抗とのトレードオフなど、 現状の実用スターリングエンジンには残された定番の課題がいくつかあります。それに対する対策のためには高価な材料や手作業が必要で、化石燃料の 爆発力を手軽に利用する内燃機関に比べて、製品の値段は高めになってしまう面があります。つまり、そのような壁を突破する素材や構造の発見があれ ば、ブレイクスルーがあり得ます。ガソリンエンジン やディーゼルエンジンなどメジャーな内燃機関の技術はある意味で完成形に近いと言えますが、スターリングエンジンは未完成、つまり進歩の余地が ある。スターリングエンジンは「未来の」という言葉が付けられことがありますが、期待されている、さらに発展の余地がある、という意味が込められ ています。 |

夢

のある教材 夢

のある教材内燃機関は企業等によって研究・開発し尽くされ、製品として大量に生産されています。その点でスターリングは製作例がまだまだ少ない、珍しいエ ンジン です。なので、新しい形式、新しい素材、新しい考え方による開発の余地がまだまだあるはずです。 実は、アマチュアが模型スターリングをあれこれ作ることは、単なる「実機のまねごと」ではない意味があります。模型エン ジンとはいえ、実用レベルの大きなスターリングと全く同じ原理です。新規のアイデアが模型で上手く行けば、実用エンジンにも応用できるかも、あるいは、 「壁」を突破できるヒントになるかも知れません。その意味では、模型スターリングエンジンは単なる加工教材ではなく、夢のある教材なのです。 |